2.4GHz、5GHz、6GHzの特徴と性質

Wi-Fiについて「2.4GHz」や「5GHz」といった、無線周波数の話を聞かれたことはないでしょうか。

実は、Wi-Fiで利用できる周波数帯は国際的な規格と、日本の電波法に基づく制度によって決められています。

そしてごく最近のことですが、Wi-Fi 6EやWi-Fi 7の登場によって「6GHz帯」が新たにWi-Fiで使うことができる周波数に加わりました。

このことが、従来の無線LAN設計や運用の考え方にも変化をもたらしています。

本記事では、2.4GHz、5GHz、6GHzそれぞれの特徴と制度的な違いを整理し、法人ネットワークにおける効果的な使い分け方について解説します。

Wi-Fi 進化の軌跡 ― 周波数拡張がもたらしたもの

Wi-Fiの歴史を振り返ると、より高速で安定した無線通信を実現するために、周波数帯を拡張してきた歩みが見えてきます。

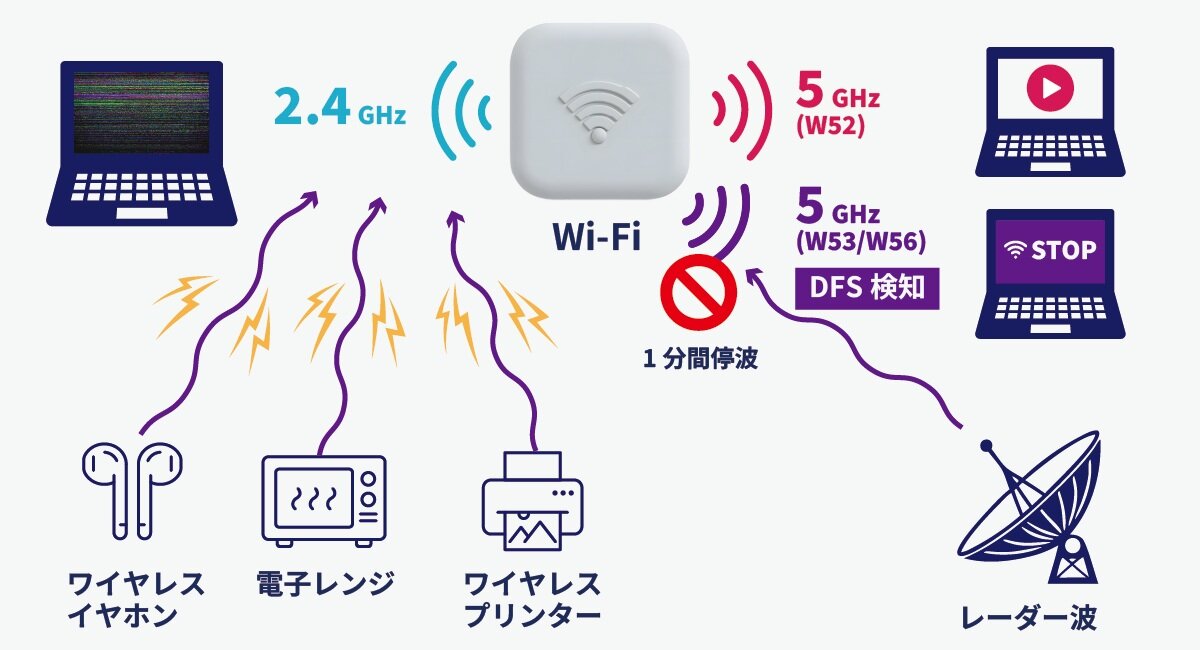

Wi-Fiの初期から利用されてきたのは2.4GHz帯です。電波が障害物を回り込みやすく遠くまで届く一方で、電子レンジやBluetoothなどと電波干渉しやすく、混雑もしやすいという特徴があります。Wi-Fiの利用が社会に普及する前は良かったのですが、家庭やオフィスで無線機器が急増したことで、この電波干渉や混雑による通信速度の低下が大きな問題となりました。

この2.4GHz帯の電波干渉や混雑の課題を補う選択肢として活用されるようになったのが5GHz帯です。障害物には弱いものの、電波干渉は2.4GHz帯より少なく、チャネル数も多いことから混信も少なく、より高速かつ大容量な無線通信が可能となりました。動画配信サービスなど大容量データのやり取りに広く利用されるようになり、5GHz帯の普及が進みました。

さらに近年では、6GHz帯を利用できるWi-Fi 6Eや最新のWi-Fi 7が登場しました。電波の直進性が強く電波の届く範囲は2.4GHzや5GHzに比べてより短くなりましたが、利用可能なチャネル数は大幅に増え、電波干渉の少ない環境で超広帯域を活用できるようになりました。これにより数ギガビット級の高速通信や低遅延のリアルタイム通信が可能となり、高密度での多台数通信にも対応できるになりました。

このように、2.4GHz帯から始まり、5GHz帯、そして6GHz帯へと周波数帯が広がってきた経緯は、各周波数帯の長所と短所を踏まえて補完し合う形で最大限効率的に活用してきた歴史であり、無線通信の安定性と高速化を追求してきた結果なのです。

2.4GHz/5GHz/6GHzの周波数比較

無線通信における帯域幅や通信速度、セキュリティといった仕組みや性能は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers: 米国電気電子学会) などの無線通信規格と日本の電波法で定められています。これに加えて、周波数の高低差に応じた電波の特徴と性質も加わります。最適な用途で無線LANを利用するためには、無線通信規格や周波数ごとの特徴と性質を理解する必要があります。ここでは2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数を扱ううえで把握しておくべき内容を踏まえ、比較表でまとめています。

2.4GHz/5GHz/6GHzの比較表

| 周波数の特徴と性質 | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 | 6GHz帯 |

|---|---|---|---|

最大チャネル数 |

13チャネル(実質3チャネル) |

19チャネル(W52/W53帯は屋内のみ) |

24チャネル(チャネル拡大可能性あり) |

最大帯域幅 |

40MHz (Wi-Fi 4) |

160MHz (Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6) |

160MHz (Wi-Fi 6E) |

電波干渉 |

干渉源が多く電波干渉が起こりやすい |

2.4GHz帯よりも電波干渉は少ない |

5GHz帯よりも電波干渉が少なく、DFSによる一時的な停波の影響を受けない (*2) |

距離や遮蔽物への対応 |

電波が回折し遠くまで届く |

直進性の高い電波 |

さらに直進性の高い電波 |

- *1

将来的には、屋外利用 (SPモード) やAFC (自動周波数制御) 付きの高出力運用も検討される可能性があります。

- *2

DFS (Dynamic Frequency Selection) は、無線通信において気象レーダーや航空レーダーなどの重要なシステムとの電波干渉を避けるための機能です。レーダー波を検出した場合、一時的に通信を停止し、干渉のない別の周波数帯へ自動的に切り替えます。

3帯域を利用した電波の有効活用例 ー 6GHz帯のあるトライバンドWi-Fi

学校やイベント会場など、同時接続ユーザの多い環境でしばしば発生する通信遅延や電波干渉といった問題を、トライバンド対応無線アクセスポイントは、改善することができます。ここでは、トライバンド Wi-Fi のデバイス収容能力だけでなく、複数帯域を利用した電波の有効活用についてご紹介します。

2.4GHz、5GHz、6GHzの3帯域を用途別に振り分けた無線環境で安定通信を実現

トライバンド無線アクセスポイントは、3帯域同時利用可能かつ高い収容能力で、同時接続ユーザの多い環境でも安定して高い無線パフォーマンスを発揮します。

2.4GHz:比較的データ通信量の少ないIoTデバイスや最新Wi-Fi規格に対応していないデバイスと接続

2.4GHz帯は障害物に強く、広範囲に電波が届きやすいため、IoT機器やプリンタ、その他レガシーデバイスなど、比較的通信量も少なく、2.4GHz帯にしか対応していない機器との接続に適しています。また、最新のWi-Fi規格に対応していない旧型のノートPCなど、旧世代デバイスの利用も可能です。但し、Bluetoothや電子レンジ、コードレスホン、医療機器など他の機器との干渉が起こりやすく、通信の速度低下や安定性に影響を与える場合があります。

5GHz:電波干渉の少ない5GHz帯を割り当て快適通信 (但し、W53/W56帯の利用ではレーダー波を検出した場合、一時的に停波)

5GHz帯では、電波干渉が少ない周波数帯域が割り当てられており、安定した通信が可能です。動画視聴やオンラインサービスなどの利用に適しています。但し、W53/W56帯を使用する場合は、DFSによりレーダー波を検出すると、通信が1分間停波するため、利用にあたってはW52帯の利用なども考慮する必要があります。

6GHz:DFSの影響を受けず、電波干渉の少ない6GHz帯でセキュア高速通信

DFS (Dynamic Frequency Selection) 機能により、5GHz帯 (W52帯を除くW53/W56帯) の1つのチャネルがレーダ波を検出した場合、1分間停波しますが、2.4GHzと6GHz帯に関しては、DFSの影響を受けないため、停波の心配なく電波を利用可能です。

電波干渉の影響を受けやすい2.4GHzを避け、より帯域幅の広い6GHz帯を利用すれば、多台数同時アクセス環境でも、電波が途切れる心配なく、高速通信で安心してネットワークを利用できます。但し、6GHz帯は電波の直進性が2.4GHz/5GHzよりも高い分、障害物に対しての影響もより受けやすく、通信可能な距離は短くなります。また、WPA3またはEnhanced Open 接続が必須のため、通信は常にセキュアに保たれますが、機能制限があることは理解しておく必要があります。

異なる周波数帯を使用する上での注意点

これまで説明してきた通り、異なる周波数帯を使用すると、電波の特徴と性質が大きく変わり、無線通信の品質や安定性に大きな影響を及ぼします。また、Wi-Fiに関して言えば、電波特性だけではなく、機能性や各国が定める電波法など、通信規格や制限も考慮する必要があります。

ここでは異なる周波数帯を使用する上での注意点をいくつか紹介します。環境に応じて状況が変わることを理解したうえで、周波数帯を調整しましょう。

対応デバイスと機能制限

多くのWi-Fi製品の広告では、2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯をカバーしていることをアピールしている一方で、対応デバイスが必要なことを呼び掛けていないことが多く見られます。利用者に非対応デバイス所有者が多い場合、周波数帯の選定は慎重にすべきです。特に6GHz帯は、周波数帯による電波の特徴や性質が異なるだけでなく、WPA3またはEnhanced Openのどちらかの設定でしか利用できませんので、機能制限もあることは把握しておかなければなりません。

電波干渉源

2.4GHzでは、電子レンジなど干渉源となる機器がある場合、電波干渉を避けるために周波数帯やチャネルを調整する必要があります。また、5GHz帯のW52帯を除くW53/W56帯では、気象レーダーや航空管制レーダーを検出する可能性がありますので、DFS対策も必要になります。

使用可能な場所

利用したい周波数帯域が屋内利用可能か屋外利用可能かは把握しておく必要があります。2.4GHz帯は屋内外で利用可能ですが、5GHz帯と6GHz帯については一部制限があります。5GHz帯は、W52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)、W56(5.6GHz帯)に分けられ、この内、W52(5.2GHz帯)とW53(5.3GHz帯)は屋内利用で、W56(5.6GHz帯)は屋外利用と定められています。6GHz帯に関しては、現時点で日本では通信距離の短いVLPモードのみ屋外利用可能で、今後、屋外利用モードの拡張可能性があります。

異なる帯域利用でも安定通信させる無線機能

多台数のクライアントデバイスがアクセスする無線環境において、デバイス収容能力を高めるために、異なる帯域を提供することは非常に有効な手段です。また無線アクセスポイントによっては、バンドステアリングやチャネル調整、電波出力調整といった機能をサポートしている機器も多く、電波状況に応じて適切な帯域調整を行うことも可能です。

[無線通信を安定させるソフトウェア機能]

周波数帯の混雑状況に応じて、最適な帯域に自動で振り分け、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させる機能。優先度の高いバンドの順に自動切替を行います (バンドの優先度が固定されている製品もあります)。

周囲の使用チャネル状況に応じて、最適なチャネルを選択する機能。混雑していないチャネルに切り替えることで、通信速度の低下や無線接続の途切れを防ぎます。自動でチャネル調整可能な製品もあります。

電波強度を調整する機能。通信範囲を最適化し、安定したネットワークを提供することが可能。製品によって対応の有無はありますが、近接するアクセスポイント間の電波干渉を防ぐために、電波出力を自動で調整して快適な通信環境を維持する機能も存在します。

トライバンド対応無線LAN製品一覧

| アクセスポイント名 | 6GHz対応の有無 | 製品概要 |

|---|---|---|

屋内用 2×2×2 Wi-Fi 6E 無線アクセスポイント |

||

DAP-E9560 |

屋内用 2×2×2 Wi-Fi 7 無線アクセスポイント |

まとめ

仕事や生活に最早欠かせない存在となった無線LANは、性質の異なる周波数帯の組み合わせで提供されています。通信速度や性質の異なる周波数帯域が存在します。通信速度や到達距離、干渉の受けやすさなどに違いがあり、それぞれの周波数ごとに得意とする用途があります。その違いを理解したうえで、無線ネットワークの設計や運用においては、「安定性」と「効率性」を両立させることが重要になります。安定性を重視すれば干渉を避ける設計が必要となり、効率性を追求すれば帯域幅の広い通信や高速なデータ転送が求められます。しかし、どちらか一方に偏ると、通信の品質や利便性に支障をきたす可能性が出てきます。このことから、利用環境や接続デバイスに応じて適切に使い分け、周波数帯域の選定や電波調整を適切に行うことが、快適なネットワーク通信のために不可欠なのです。